Auf dieser Seite präsentiere ich Ihnen einige willkürlich zusammengestellte Informationen zu Kameraeinstellungen und -funktionen. Die Informationen werden ständig erweitert und etwas geordneter dargestellt. Ich stelle auch hier wieder Links zu Internetseiten zur Verfügung, bei denen Sie sich zum jeweils angesprochenen Thema genauestens informieren können.

Lexikon der Fotografie

Bei Fotocommunity finden Sie Erläuterungen und Begriffserklärungen zu allen möglichen Themen der Fotografie in Form eines Lexikons. Ein weiteres Lexikon stellt Ihnen digitipps.ch zur Verfügung.

Sensoren

Zu diesem Thema möchte ich nur auf den Artikel Alles über Kamera-Sensoren bei henner.info verweisen. Dort wird alles, was es über Sensoren zu wissen gilt, genauestens erklärt.

ISO-Werte richtig einsetzen

Mit ISO 100 sind Sie auf der sicheren Seite. Bei diesem Wert entsteht das geringste Bildrauschen. Für ISO 100 muss jedoch ausreichend Licht und Beleuchtung vorhanden sein. ISO 400 oder höher erlaubt Aufnahmen auch bei flauen Lichtverhältnissen. Da das Rauschen von vielen Faktoren abhängt (z.B. der Sensorgröße), sollten Sie entsprechende Aufnahmen mit unterschiedlichen ISO-Zahlen durchführen, um einen Eindruck vom Bildrauschen Ihrer Kamera zu erhalten. Mit guten Kameras sind durchaus bei hohen ISO-Zahlen noch rauscharme Fotos möglich (siehe Beispiel zur Nikon D5500, aufgenommen mit ISO 3200).

Das Einstellen der ISO-Zahl wirkt sich ebenfalls auf den Blitz aus: Je höher die ISO-Zahl, desto weiter reicht der Blitz. Das erweist sich als Vorteil, wenn Sie in einem geschlossenen Raum blitzen und den Raum tiefer ausleuchten wollen.

Auflösung

Zu diesem Thema verweise ich ebenfalls auf die Internetseite henner.info. Dort wird alles sehr ausführlich erklärt.

Weißabgleich

Der Weißabgleich (engl. white balance, WB) dient dazu, die Kamera auf die Farbtemperatur des Lichtes am Aufnahmeort zu sensibilisieren. Die digitale Aufzeichnung von Bildern (Foto und Film) sowie die Videotechnik erlauben – wie auch die analoge Technik – eine den Lichtverhältnissen angepasste Farbtemperatur. Näheres dazu bei Wikipedia. Lesen Sie dazu auch den Artikel Weißabgleich – White Balance (WB) bei Kleine-Fotoschule.de.

Blende

Die Blende ist die mechanische Vorrichtung im Objektiv, über die sich die Weite der Objektivöffnung regeln lässt. Über einen Lamellenverschluss wird die Öffnung verkleinert bzw. vergrößert. Siehe Foto-Kurs. Die Blende regelt somit die Menge an Licht, die durch diese teilweise Schließung der Öffnung einfallen kann. Sie können also damit steuern, wie viel Licht auf den Bildsensor fällt. Die Öffnung der Blende bestimmt die Schärfentiefe eines Fotos. Je weiter geöffnet die Blende ist, desto weniger Schärfentiefe, je weiter geschlossen, desto mehr Schärfentiefe. Die Automatik erledigt für Sie die Einstellungen. Wollen Sie Einfluss auf die Blendeneinstellungen nehmen müssen Sie manuell Parameter setzen.

Belichtungszeit

Die Angabe der Belichtungszeit erfolgt in (Bruchteilen von) Sekunden. Die Belichtungszeit regelt, wie lange Licht auf den Bildsensor fällt. Denken Sie daran, dass bei zu langen Belichtungszeiten Verwacklungsgefahr besteht. Die Belichtungszeit ist vor allem bei bewegten Motiven wichtig. Soll z.B. der Rennradfahrer bewegt oder eingefroren erscheinen? Siehe Beispiel. Blende und Belichtungszeit arbeiten zusammen. Je größer die Blendenöffnung, desto kleinere Belichtungszeiten werden benötigt.

Belichtungssteuerung

- Programmautomatik: Stellen Sie das Programm auf P, ist die Programmautomatik aktiv. Bei dieser Einstellung hat die Kamera die volle Kontrolle über Verschlusszeit und Blende. Beim Verändern der Brennweite wird das Programm automatisch angepasst, um die Verwacklungsgefahr zu verringern. Achtung: Je höher die Tele-Einstellung desto größer ist die Verwacklungsgefahr.

- Zeitautomatik: Bei dieser Einstellung wählen Sie die Blende, die Kamera stellt die dazu passende Verschlusszeit automatisch ein. Der Einsatz der Zeitautomatik empfiehlt sich, wenn Sie für Ihre Aufnahme die Kontrolle über die Tiefenschärfe behalten wollen

- Blendenautomatik: Hier stellen Sie die Verschlusszeit ein, die Kamera wählt automatisch die richtige Blende. Diese Einstellung eignet sich für das Fotografieren bewegter Objekte, beispielsweise für Sportaufnahmen oder wenn Sie eine besondere Bewegungsunschärfe erzielen wollen

- Manuell: Stellen Sie den Modus M Ihrer Kamera ein, so haben Sie volle Kontrolle über Verschlusszeit und Blende. Bei wichtigen Aufnahmen in diesem Modus sollten Sie Belichtungsreihen machen, sodass auf jeden Fall das gewünschte Ergebnis dabei ist. Tipp: Um Zeit zu sparen nutzen Sie den P-Modus als Basis für Ihre manuellen Einstellungen.

Näheres zur Belichtung bei Wikipedia.

Auto Bracket

Unter Auto Exposure Bracketing (AEB) versteht man eine Belichtungsreihe mit einer abgestuften Reihe von Belichtungen. Dabei wird dasselbe Motiv mehrmals bei unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenommen (beispielsweise +/− einer ganzen, halben oder drittel Blendenstufe, siehe Lichtwert weiter unten). Diese Aufnahmen können dann auch zur Erstellung von HDR-Fotos verwendet werden.

Autofokus

Alle Digitalkameras verfügen über den Autofokus um das Motiv zu messen und die Scharfstellung von der Kamera selbst vornehmen zu lassen. Dabei gibt es je nach Kamera verschiedene Fokussierungsarten:

MF = manueller Focus

AF-S = Einzelautofokus

AF-C = Kontinuierlicher Autofokus

AF-A = AF-Automatik

Näheres dazu bei Wikipedia.

Bildschärfe

Ausführliche Informationen zur Bildschärfe erhalten Sie bei Kleine Fotoschule.

Details hervorheben durch das Teleobjektiv

Die Kombination von Teleeinstellung und großer Blendenöffnung führt zu geringer Schärfentiefe. So lässt sich die Schärfe selektiv auf die bildwichtigsten Teile legen, während das Umfeld ausgeblendet wird. Dadurch fallen Details stärker ins Auge. Beispiele:

Weitwinkel schafft Raumeindruck

Durch die steile Perspektive eines Weitwinkels werden Vorder-, Mittel- und Hintergrund eines Motivs deutlich getrennt. Dadurch wird die Tiefenschärfe betont. Je kürzer die Brennweite, desto mehr Dramatik lässt sich dadurch beispielsweise in Landschaftsaufnahmen erzielen.. Jedoch erreichen die Zoomobjektive von Kompaktkameras selten kürzere äquivalente Brennweiten als etwa 35 Millimeter. Ich kenne im Moment nur 5 Kompaktkameras mit einem bei 20 bzw. 21 Millimeter beginnenden Weitwinkelbereich. Jedoch haben alle diese Kameras einen viel zu kleinen CMOS-Sensor 1/2,3" mit 16 Megapixeln!!

Vorsicht vor stürzenden Linien

Hält man die Kamera nach oben, dann werden parallele senkrechte Linien nicht mehr parallel abgebildet. Dieser Effekt ist besonders bei Weitwinkelaufnahmen auffallend und er wird immer störender, je kürzer die verwendete Brennweite ist. Für Spiegelreflexkameras gibt es spezielle Objektive (so genannte Shift-Objektive), mit denen sich dieser Effekt vermeiden lässt. Bei Kameras mit fest eingebautem Objektiv lässt er sich mildern, indem man das Gebäude mit waagrechter Kameraposition aus größerer Entfernung fotografiert und den überflüssigen Vordergrund in der Bildbearbeitung entfernt. Wenn dies aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich ist, kann man versuchen, die stürzenden Linien in der Bildbearbeitung zu entzerren.

Leichtes Tele für ausgewogene Proportionen

Bei Brennweiten von 80 bis 100 Millimetern spricht man häufig von Portraitbrennweiten. Sie eignen sich besonders für solche Motive, denn bei ihnen wirken Körperproportionen besonders ausgewogen. Ein leichtes Tele wirkt sich aber auch bei Sachaufnahmen positiv aus.

Belichtungsmessung

Ein Problem bei Aufnahmen ist der Belichtungsumfang. Kein Aufnahmemedium kann das Spektrum von dunkel bis hell in einer Aufnahme wiedergeben. Der Kontrast der Motive ist zu groß. Dunkle Stellen können dann komplett schwarz werden, helle Partien werden überbelichtet. Deshalb muss der Fotograf bei kontrastreichen Motiven, wie etwa Sonnenuntergängen, bereits vor der Aufnahme entscheiden, wo die relevante Stelle ist und diese gezielt mit dem Belichtungsmesser anpeilen. Um die verschiedenen Lichtsituationen zu beherrschen, verfügen die meisten modernen Kameras über eine umschaltbare Messcharakteristik des Belichtungsmessers. Hierbei lassen sich vier Typen unterscheiden:

- Integralmessung: Eine Messmethode, bei der der größte Teil des Bildfeldes zur Belichtungsmessung ausgewertet wird.

- Mehrfeldmessung: Hierbei wird das Bild in mehrere Messfelder aufgeteilt. Diese werden getrennt ausgemessen und die Werte dann miteinander verrechnet. Die Platzierung der Messfelder ist je nach Hersteller verschieden.

- Mittenbetonte Messung: Bei diesem Messverfahren ist das Messfeld gegenüber der Integralmessung mehr auf die Bildmitte konzentriert. Sie wird daher bei der Messung stärker gewichtet. Bei vielen Kameras ist diese Messmethode Standard.

- Spotmessung: Die Spotmessung einer Digitalkamera arbeitet mit einem sehr kleinen Messfeld, das sich in der Bildmitte des Sucherfensters befindet. Bei einer Spotmessung kommt es darauf an, gezielt das bildwichtige Detail anzumessen. Befindet sich dieses nicht in der Bildmitte, dann richtet man die Kamera zuerst auf die bildwichtige Stelle und speichert den gemessenen Belichtungswert. Nach dem Speichern der Ergebnisse lässt sich dann die Aufnahme machen. Nutzen Sie also bei extremen Lichtsituationen, wie etwa bei Gegenlicht, die Spotmessung der Kamera. Näheres zur Spotmessung bei fotoespresso.de.

Warum einen Sucher?

Bei hellem Sonnenlicht sind die meisten Displays (Monitore) wegen der Spiegelung kaum noch vernünftig zu gebrauchen. Die sind Stromfresser, sorgen also dafür, dass der Akku schneller leer wird. Ordentliche Nachtfotos sind nur mit Sucher zu machen - wenn das Licht fehlt, bleibt der Bildschirm schwarz, mit Sucher sieht man noch etwas - denn das Blitzlicht sieht man erst auf dem Foto - man sollte aber vorher sehen, was man fotografiert. Ein weiterer Vorteil des Suchers ist, dass es kein Blend- und Streulicht gibt. Einige Sucher haben aber auch Nachteile: sie zeigen nicht den exakten Bildausschnitt. Da werden dann schon mal Details, die man durch den Sucher gar nicht sehen konnte, abgeschnitten oder Details finden sich unerwartet auf dem Bild wieder. Also vor dem Kauf den Bildausschnitt im Sucher überprüfen oder Testergebnisse zur jeweiligen Kamera abrufen (z.B. bei digitalkamera.de)

Auslöseverzögerung

Alle Kameras, analoge wie digitale, zeigen eine gewisse Auslöseverzögerung. Bei Digitalkameras setzt sich die Verzögerung aus mehreren Faktoren zusammen: der Fokussierung durch den Autofokus, der Belichtungsmessung und -steuerung (also der Wahl von Zeit und Blende gemäß dem Ergebnis der Belichtungsmessung) sowie dem Weißabgleich. Meist hat die Fokussierzeit daran den größten Anteil und da sie zudem schwankt - je nach Lichtverhältnissen und Motiventfernung arbeitet der Autofokus unterschiedlich schnell. Wenn Ihnen die Auslöseverzögerung Ihrer Kamera zu hoch ist, können Sie die Auslöseverzögerung reduzieren, indem sie manuell fokussieren, belichten und den Weißabgleich durchführen.

Belichtung mit Histogramm korrigieren

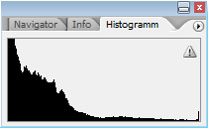

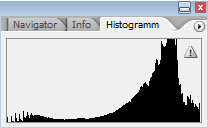

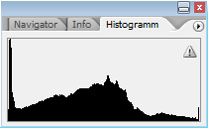

Ein Histogramm in vielen Digitalkameras ermöglicht es, die Helligkeitsverteilung in einem Bild grafisch darzustellen und zu beurteilen. Schauen Sie sich (wenn möglich) schon vor der Aufnahme das Histogramm an, werten Sie es aus und korrigieren Sie gegebenenfalls manuell die Belichtung. Sehen Sie dazu den Artikel Histogramm und Belichtungssteuerung bei Kleine-Fotoschule.de. Beispiel:

|

|

|

Foto unterbelichtet |

Foto überbelichtet |

Foto richtig belichtet |

Lichtwert oder englisch Exposure Value (Ev bzw. EV)

Der Lichtwert wird verwendet um Belichtungskorrekturen vorzunehmen. Belichtungskorrekturen werden an Digitalkameras mit Zahlenwerten wie z. B. +1,0 oder -1,0 eingestellt, häufig im Schritten von 1/3 oder 1/2. Dabei erzeugen positive Werte hellere, negative dunklere Bilder. Ausführliche Informationen dazu bei digitalfotografie.de und für den wissenschaftlich interessierten bei Wikipedia. Ausführliche Informationen zur Belichtungsmessung erhalten Sie ebenfalls bei digitalfotografie.de. Zitat: Dieser Artikel erklärt, wie die verschiedenen Methoden der Belichtungsmessung von Digitalkameras arbeiten. Er bezieht sich auf zwei einfache Grundsätze, die Ihnen erlauben, zu verstehen, warum die verschiedenen Methoden unterschiedliche Ergebnisse für dasselbe Motiv liefern können und warum jede automatische Belichtungsmessung regelmäßig zusätzliche manuelle Korrekturen braucht.

Verwacklung

Die Gefahr der Verwacklung hängt hauptsächlich von Bildwinkel und Belichtungszeit ab. Baulänge und Gewicht der Kamera wirken sich dabei eher günstig aus, weil Resonanzfrequenz und Amplitude des Systems, gebildet aus Armhaltung und Kameragewicht, herabgesetzt werden. Die größere Masse einer schwereren Kamera mindert aufgrund ihrer Trägheit die Verwacklungsgefahr. Auf der anderen Seite führt ein zu großes Gewicht dazu, dass man die Kamera nicht lange unverkrampft halten kann, und das daraus resultierende Zittern kann wiederum zu Verwacklungen führen.

Wollen Sie lange Belichtungszeiten aus freier Hand ohne Stativ fotografieren, ist es sehr schwierig die Kamera ruhig zu halten. Konzentrieren Sie sich auf das Foto, suchen Sie sich einen festen Stand und halten Sie für den Moment des Auslösens die Luft an. Nutzen Sie, wenn möglich, den Selbstauslöser der Kamera, um ein Verwackeln beim Druck auf die Kamera zu verhindern. Bei Langzeitbelichtungen vom Stativ aus hilft ein Drahtauslöser oder die Fernbedienung ein Verwackeln beim Auslösen zu vermeiden. Wenn Sie nicht über dieses Zubehör verfügen, können Sie sich mit dem Selbstauslöser der Kamera behelfen. So wird verhindert, dass während des Auslösens ein Druck auf Kamera und Stativ ausgeübt wird (siehe Fußzeile).

Porträts

Denken Sie bei einem Porträt daran, einen Hintergrund zu wählen, der nicht vom Modell ablenkt. Stellen Sie außerdem an der Kamera zusätzlich eine große Blendenöffung (1,8 bis max. 3,5 je nach Kamera) ein, sodass Sie eine geringe Tiefenschärfe erreichen. Beispiele:

Portrait mit indirektem Blitz

Durch das indirekte Blitzlicht werden rote Augen und eine zu harte Ausleuchtung des Porträts vermieden. Die Haare werden klar und deutlich hervorgehoben. Auch der Hintergrund bleibt dezent dunkel und stört nicht bei der Betrachtung. Achten Sie auch darauf, dass bei der vorhandenen Innenbeleuchtung keine störenden Schlagschatten entstehen. Beispiele:

Fotos in Abhängikeit von der Tageszeit

Sonnenaufgang - sehr gut geeignet: Warmes angenehmes Licht. Tipp: Belichten Sie etwas dunkler als die Kameraautomatik vorschlägt, dann werden die Farben intensiver. Beispiele:

Mittag - wenig geeignet: Mittags ist nicht die beste Zeit zum Fotografieren, die Schatten sind sehr kurz oder verschwinden ganz, je weiter man in den Süden kommt. Die Kontraste sind sehr hart und die Farben kühl. Außerdem besteht Blaustichgefahr. Beispiel:

Blaue Stunde - gut geeignet: Die blaue Stunde ist die Zeit, in der der Himmel nicht mehr schwarz, die Sonne aber noch nicht aufgegangen ist. Eine zweite blaue Stunde gibt es am Abend in der Zeit vom Sonnenuntergang bis zum schwarzen Himmel. Die blaue Stunde ist, egal ob am Morgen oder am Abend, eine gute Zeit zum fotografieren. Die Farben wechseln minütlich, gerade bei schlechterem Wetter bietet sich Gelegenheit, reizvolle Lichtspiele und Spiegelungen einzufangen. Wenn Sie Ihre Bilder lange belichten und damit Lichtspuren erzeugen wollen, sollten Sie ein Stativ benutzen. Nähere Informationen zur blauen Stunde bei Wikipedia. Dort stehen einige Beispielfotos zur Verfügung.

Späte Nachmittagssonne - sehr gut geeignet: Lange Schatten, warmes Licht, Licht nicht diffus. Es ist die beste Zeit für schöne Landschafts- und Architekturfotos. Beispiel:

Sonnenuntergang - gut geeignet: Sehr warme Farben. Eine leicht Unterbelichtung (1/3 bis 1/2 Blende) kann nicht schaden, sicherer kommt man jedoch mit Belichtungsreihen zum Ziel. Schnelles Arbeiten ist hier jedoch notwendig, da sich die Lichtstimmung sekündlich ändert. Beispiel:

Nacht - geeignet: Ein Stativ ist für Nachtaufnahmen unerlässlich. Mit hohen ISO-Zahlen kann die Belichtungszeit verkürzt werden, um z.B. Bewegungsunschärfen und zu lange Lichtspuren zu vermeiden. Bedenken muss man nur, dass der Belichtungsmesser versucht ein normal belichtetes Foto zu erzeugen und auf Grund der Szenerie das Foto meist zu hell belichtet. Man muss also manuell in die Belichtung eingreifen und mit Belichtungsreihen den optimalen Grad der Unterbelichtung ermitteln, der für jedes Motiv unterschiedlich sein kann. Belichtungsreihen sollte man auch machen, wenn man mit bewegten Lichtquellen experimentiert. Beispiel:

Beispielfotos zu Nachtaufnahmen finden Sie auch unter der Rubrik Foto Beispiele - Belichtung.

Wolken - gut geeignet: Wolken lassen sich immer gut fotografieren, wichtig ist dabei die richtige Belichtungseinstellung und eventuell die Verwendung eines Filters. Manchmal hilft eine kleine Unterbelichtung, die Wirkung der Wolken zu verstärken, wie z.B. in folgendem Foto mit aufziehenden Gewitterwolken.

Drei Tipps für Wetterfotos

- Nebel und Dunst beeinträchtigen die Belichtungsmessung. Je nach Dichte des Schleiers sind die Messergebnisse unterschiedlich zuverlässig. Messen Sie das Licht daher direkt am Motiv oder mit einer Graukarte.

- Vermeiden Sie es bei Nebel mit Blitzlicht zu fotografieren. Sie riskieren sonst den gleichen Effekt wie ein Autofahrer, der bei Nebel die Scheinwerfer aufblendet - er fährt in eine weiße Wand.

- Regentropfen erscheinen etwa ab 1/60 oder 1/30 Sekunde als Streifen im Bild. Diese Streifen erscheinen wegen ihrer Helligkeit umso deutlicher, je dunkler der Hintergrund ist.

Verzeichnung

So bezeichnet man eine Verbiegung von geraden Linien am Bildrand. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Verzeichnungen. Bei kissenförmiger Verzeichnung werden gerade Linien nach innen gebogen, bei tonnenförmiger Verzeichnung nach außen. Art und Stärke der Verzeichnung hängen von der optischen Konstruktion und der eingestellten Brennweite des Objektivs ab. Sehen Sie sich am besten vor dem Kauf Datenblätter und Testergebnisse z.B. bei digitalkamera.de an.